香港一家法院裁定,公营香港电台(RTHK)电视部记者蔡玉玲两项涉及查閲汽车登记纪录的「虚假陈述」罪有罪,罚款6000港元(773美元;5015元人民币)。

2020年7月,港台电视部知名时事节目《铿锵集》播出有关2019年「反送中」示威期间发生在新界元朗的「721」袭击事件的调查报道,当中提及一些在「721事件」中出现过的汽车,以及这些车辆的车主,和他们与事件的关係。蔡玉玲参与了这一期节目的製作,警方于同年11月将其拘捕,并落案起诉。

这是香港首次有记者因查册而被检控并定罪。西九龙裁判法院主任裁判官徐绮薇星期四(4月22日)认定被告人「明知」而作出虚假陈述,裁定其罪名成立。七家香港媒体组织与工会发表联合声明称,判决使其「悲愤莫名,痛心疾首」,并表明香港《基本法》已无法保障新闻自由。

涉案节目据报获得至少两个新闻奖,但香港电台以正在进行管治检讨为由,宣布退出一切中外评奖,也不会领奖。

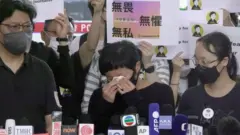

蔡玉玲星期四到庭听取判决时落泪,其后在数十位声援者的掌声与「採访无罪」口号声中走出法庭大楼,会见记者同业。

《铿锵集》是香港电台电视部有40年历史的知名时事节目。蔡玉玲语带哽咽地说:「这两年能够用《铿锵集》编导的身份去做『721』的报道,我引以为傲。」

「眼前的平台(新闻机构)会一个一个的面对打压,一个一个被消声,或者面对不同的困难,但只要大家想继续做下去,仍会有空间。我会继续在新闻行业裏努力,那是对这次判决最好,最积极的回应。」

香港电台属政府部门,蔡玉玲在港台的身份属「第二类服务合约提供者」(俗称「Cat II」),类似中国大陆政府单位的「编外人员」,虽然全职上班,但并非正式公务员。她在被捕之后被港台官员拒絶参与节目製作。

至于会否上诉,蔡玉玲表示仍需跟律师商讨。

香港记者协会主席杨健兴宣读八个媒体工会与新闻教育组织的联合声明:「进行正常採访工作被判违法,狠狠地摧毁了香港仅余的新闻自由。我们感到心情极为沉重,悲愤莫名,痛心疾首。」

「记者因为履行职能,让涉及公众利益的资料曝光,竟然要负上刑责,是新闻界黑暗的一天,是香港蒙羞的一天。」

曾领导香港记协多年,也曾在香港电台新闻部任职多年的资深记者麦燕庭是现场声援者之一。她对BBC记者说:「很遗憾罪名成立,而且刑罚偏重。因为最高罚款是5000元,她现在每条罪罚3000元,也就过了一半。」

「这已经表明了法庭的态度,我也相信这是政府的态度,就是希望借着这个判决让记者们以后绑手绑脚……已经不是绑手绑脚,是砍手砍脚,令我们不可以透过查册去开展调查报道。」

涉案的《铿锵集》节目《7·21 谁主真相》刚在判决前一天获得第12届金尧如新闻大奖。香港记者协会星期三(21日)公布评奖结果时引述评委、香港大学新闻及传媒研究中心副教授傅景华博士说:「製作团队在事件发生一年后、公众对事件起因依然疑点重重的情况下,透过仔细和专业的查册、审视原始的闭路电视资料、访问关键人物作现身说法,在调查报道中提出了重要、且当权者不愿回应的线索,不论是专业水平,还是按公众利益考虑,获奖都是实至名归。」

稍早前,香港电台宣布退出今年一切评奖时,多家本地媒体引述消息称,《7·21 谁主真相》同时获得2021年人权新闻奖。主办单位表示今年得奖结果将于5月6日公布,并证实接获港台退赛通知,「但由于人权新闻奖的评选程序已经展开,加上仅接受报名者本人的退赛申请,故此我们拒絶有关要求,未有撤回任何香港电台的参赛作品」。

香港人权新闻奖由香港外国记者会(FCC Hong Kong)、香港记协与国际特赦组织香港分会合办,接受亚洲区内与人权议题相关的报道报名参与,于1996年首次颁发至今。金尧如新闻大奖是由金尧如新闻基金于2010年创办,该基金是为纪念已故中共在港报章《文汇报》前总编辑,中共香港工作委员会干部金尧如而设立。

特区政府2月份发表《香港电台的管治及管理检讨报告》,批评港台过于依赖「第二类服务合约提供者」。港台工会反驳称这是源于港府冻结人手招聘,导致人手严重不足。香港媒体引述港台数据指出,截至2021年4月1日,港台员工总数为844人,包括681名公务员及163名全职合约员工,而「Cat II」人员则多达1800人。

今年1月中,特区政府引用中国全国人民代表大会常委会去年6月颁布的《香港国安法》,勒令全体公务员宣誓拥护香港《基本法》与效忠香港特区,而此规定同样适用于香港电台公务员身上。一些港台公务员职位记者匿名向同业表达担忧,称日后採访例如被指控违反《香港国安法》的受访者,或会导致自己遭指控违反公务员誓言,甚至被以《香港国安法》检控。

《铿锵集》继2019年元朗「721事件」发生后尝试重构事发经过,去年7月再播出《7·21 谁主真相》跟进报道,当中该栏目记者透过「车牌查册」找出多辆在事发前后出现在事发现场——港铁元朗站周边的汽车拥有人,并尝试逐一追问这些车主与事件的关联。根据片尾演职人员表,蔡玉玲是这期节目三名编导之一。

香港警方指控蔡玉玲涉嫌透过特区政府运输署网上申请「车辆登记细节证明书」系统,取得相关汽车拥有人的个人信息,包括车牌号码(机动车登记牌号)、车辆登记资料、车主姓名、住址、身份证号码等,其后将所得信息「用于不符合声明所指的用途」,涉嫌违反香港《道路交通条例》中「为取得道路交通条例下的证明书而作出虚假陈述」罪。

香港电台在报道蔡玉玲被捕时指出,节目组有对出现在片段中的涉事汽车牌号作模糊处理。

案件于今年3月24日开审,控方修订控罪字眼为「为取得《道路交通条例》下的证明书而明知而作出在要项上虚假的陈述」,指控蔡玉玲分别于去年5月17日及6月10日在香港,「为取得同一辆私家车的车辆登记细节证明书,明知而作出在要项上虚假的陈述,表示申请证明书以作与交通及运输事宜有关的用途,即进行法律程序和买卖车辆以外的其他有关交通及运输事宜」。

担任检察官的律政司署理高级助理刑事检控专员刘德伟在庭审中指出,汽车登记册的备存是为解决道路上的问题及赔偿问题,例如车辆在路上行驶造成阻碍或伤亡,从而需要得知车辆拥有人的身份。被告人查册取得车辆资料后,到登记地址和通过电话採访,但採访本身与交通运输无关,报道不是有关交通运输的用途,所调查的事件和罪行本身也跟交通运输无关,是滥用查册机制。

刘德伟提出,登记册中涉及敏感个人信息,要是运输署方面容许任何人以任何目的发放这些信息,必定与《道路交通条例》订立目的相违背。

为蔡玉玲辩护的陈政龙资深大律师主张,查册的用途是调查谁运送元朗袭击事件中的疑似武器,而被查册车辆涉嫌直接用作犯罪用途,找出车辆拥有人以辨认袭击者,必然与交通运输有关,採访明显涉及公共利益。

他还主张,《道路交通条例》中,运输署署长向查册人士供给资料详情属「絶对责任」,而「絶对责任」不能随意偏离,除非立法时有适当公共政策理由。查册申请表中只有「进行与运输相关的法律程序」、「买卖车辆」和「其他有关交通及运输的事宜」三个选项,陈政龙认为被告人勾选「其他有关交通及运输的事宜」一项并无不妥。

主任裁判官徐绮薇星期四宣判时指出,按照辩方说法,不论查册背后用途是否合法,运输署署长都必须在申请查册者缴付指定费用之后发出车辆登记证明书,将必然影响登记车主隐私。裁判官不接纳辩方此说法。

裁判官指出,申请人可能向登记车主作寻仇、滋扰等不法行为,车主也不会预期有关个人信息会被用作与交通及运输无关事宜。

判决书写道:「本席小心考虑所有证供后,认为唯一合理而不可抗拒的推论就是,被告人显然为着採访报道及製作节目而向运输署申请涉案车辆的车辆证明书,但这些用途根本与『其他交通及运输事宜』无关,但被告人仍剔选『其他交通及运输事宜』的选项,并作出声明,确认资料和用途属实。本席认为,控方的证据足以证明被告人明知而作出在要项上虚假的陈述。」

负责香港机动车管理的运输署允许个人或企业透过书面表格或网上系统提交申请,调取个别机动车的登记细节信息。每笔查询收费45港元(5.81美元;38.78元人民币)。这项服务俗称「车牌查册」,也有称为「车牌查底」。

运输署在网页与纸本表格中让申请人选择的用途包括「进行与运输相关的法律程序」、「买卖车辆」和「有关交通及运输的事宜」。然而,一些网站刊载的旧版表格显示,申请人从前可以申报把有关信息用于「其他」用途。最新纸本表格显示,该表格曾于2019年10月修订。

香港警方去年11月拘捕蔡玉玲时警告,如果在申请过程中提供失实信息,申请人可能触犯刑事罪行,一经法庭定罪,可被判监禁六个月,并罚款5000港元(645美元;4306元人民币)。

2019年,香港律政司与基层警察工会曾分别获法庭颁发数份有关披露信息的禁制令,以阻止示威者「起底」(人肉搜索)警员及其家属,披露他们的个人信息。香港《明报》2019年10月曾报道,有警察工会有意对「车牌查册」机制採取行动,警方也曾要求运输署允许警员车主退出「车牌查册」机制。

一家车迷网站评论说,这将严重影响香港车主利益,例如遭遇肇事逃逸时,即便透过监控录像等寻获肇事车辆牌号,也无法查出车主身份追究,或是在购买二手车时无法确定卖方是否有合法权力出售有关车辆。

2020年8月底,香港警方曾拘捕一名男子,指控他受人指使,透过「车牌查册」获取超过1200笔纪录,并将该等信息出售,涉嫌犯有《个人资料(私隐)条例》下的「披露未经资料使用者同意而取得个人资料」罪,也有可能犯有「为取得道路交通条例下的证明书而作出虚假陈述」罪。

警方警告任何人违反相关的法庭禁制令,将被起诉「藐视法庭」罪。但警方没有说明被捕男子所倒卖的信息是否与「起底」有关。

2021年1月2日,运输署「『发出车辆登记细节证明书』电邮通知服务」上线,让车主订閲,一旦有人向运输署查册,车主将获通知。香港记者协会批评,这无异于设立「通风报信」机制,让被调查车主「事先想办法应对甚至闻风先遁,避过监察」,是当局在起诉蔡玉玲之后,进一步打压新闻调查报道,削弱公众知情权的举措。

特区政府政制及内地事务局近日回覆立法会议员的书面质询时称,截至2020年12月,香港个人资料私隐专员公署将1461起「披露未经资料使用者同意而取得的个人资料」嫌疑罪行转交警方处理,警方拘捕17名「起底」案件嫌疑人,已有两起案件被法庭定罪;私隐公署将57例涉嫌违反法庭相关禁制令的「起底」案件转交律政司处理,其中四起案件已被定罪。

政制及内地事务局称,被「起底」的包括警务人员及家属、政府官员及公职人员、曾表态支持或反对政府或警察的市民等。

4月15日,香港警务处处长邓炳强出席中国「全民国家安全教育日」时称,警方发现有外部势力物色媒体等「代理人」,向香港人「潜移默化」「危害中国」、「反中」思想,当政府要「正本清源」时散播「挑起社会上更加多的仇恨」的信息。

邓炳强说:「他们会将一些维护正义的,包括执法人员、讲真说话的人,用一些『起底』的方法,用一些暴力的方法,用一些『搞』他们的方法,希望令到讲真说话的人不敢讲真说话。」

香港记协回应邓炳强的言论说:「对于邓炳强作为执法部门首长,在毫无实质证据下大放厥词,向传媒作出无理指控,记协予以谴责,并要求邓收回有关言论。」

自蔡玉玲案件起诉至今,港府还实行了多项收紧查册的措施,引起记协批评。

3月30日,掌管各级法院的香港司法机构收紧对媒体记者提供刑事案件信息,不再提供被告人的出生日期、身份证号码、地址以及控方主管人员的个人资料,例如警官姓名、所属警区和职级等。

同样在3月底,一份立法会文件披露,香港公司注册处已新增一些查册限制,例如不再允许媒体记者查询董事通常住址与身份证件号码,以及让新登记公司主动选择隐藏董事的某些个人信息,不允许公开查閲。

4月13日,港府宣布为「防止起底行为」将屏蔽选民登记册多项信息,只允许展示选民姓名首字与登记住址。选民登记册本已因为香港警察队员佐级协会(基层警员工会)提起诉讼要求禁止公开查閲,于去年5月被香港高等法院上诉法庭颁令只许获有效提名的候选人、媒体和政党查閲。